La science-fiction n’est pas une littérature comme les autres

Cet article propose de penser la science-fiction non comme un genre à légitimer, mais comme un mode d’écriture qui tire sa force de son indétermination ; une pratique qui met au travail les frontières symboliques entre science et littérature, réalité et fiction, concept et métaphore. Pour la saisir, l’article défend la nécessité d’une approche résolument interdisciplinaire, capable d’appréhender cette instabilité productive et de montrer comment la science-fiction complique nos catégories et met au jour leurs angles morts.

Il faudra bien que l’on comprenne un jour que la science-fiction ne peut se constituer que de ce qui l’exclut.

Peut-être aura-t-on alors quelque chance d’entrevoir l’Autre…

Jacques Lacan, 1979 1Propos rapporté par Igor et Grichka Bogdanoff au cours d’un entretien personnel pour leur livre L’Effet science-fiction : à la recherche d’une définition, Paris, Robert Laffont, « Ailleurs et demain », 1979, p. 280-281..

Le principe d’indétermination

La science-fiction a toujours été victime d’un préjudice. Les récits que l’on désigne par cette expression ont été soupçonnés de ne pas être de véritables œuvres, puisqu’ils ne posséderaient qu’une valeur marchande et non une valeur symbolique. Ils ne seraient écrits et publiés que pour faire du profit au lieu de faire littérature.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces préjugés persistent encore aujourd’hui, en 2024, alors même – ou peut-être d’autant plus ? – qu’au cours des deux dernières décennies, la science-fiction est devenue majoritaire. Ses thèmes de prédilection et ses schémas narratifs se sont propagés dans la littérature, au cinéma, à la télévision, sur les plateformes de streaming et dans les jeux vidéo avec une rapidité et une ampleur remarquables, et cela à l’échelle planétaire, si bien qu’elle joue un rôle inégalé dans le rapport que tout être ou toute communauté humaine entretient à l’égard de la réalité.

Si la science-fiction est un phénomène situé, localisé géographiquement, historiquement et culturellement, on prend de plus en plus conscience qu’elle se produit dans presque toutes les régions du monde. Des courants comme l’afro– et l’africanfuturism, l’arabofuturism, le sinofuturism, l’indigenous futurism et, plus récemment, le pacifikafuturism, parmi tant d’autres, se multiplient, prennent de l’ampleur, et nous rappellent que la science-fiction n’est plus – si jamais elle l’a un jour été – l’apanage de l’Europe et des États-Unis.

De leur côté, les autrices et les auteurs de la « république mondiale des lettres 2Pascale Casanova, La République mondiale des Lettres, Paris, Seuil, 1999. » empruntent de plus en plus de formes et de figures à la science-fiction. Pensons par exemple à Auprès de moi toujours (2005) et Klara et le Soleil (2021) de Kazuo Ishiguro, Notre vie dans les forêts (2017) de Marie Darrieussecq, Hors-sol (2018) de Pierre Alféri, L’Anomalie (2020) d’Hervé Le Tellier ou encore Sirènes (2020) de Laura Pugno – pour ne citer ici que quelques exemples. Si un certain nombre d’entre elles/eux rejettent encore, avec le plus grand des snobismes, l’étiquette « science-fiction », d’autres n’hésitent pas à lui rendre hommage, soit au cours d’une interview, soit à travers leur œuvre elle-même. C’est le cas de l’américain Richard Powers, détenteur d’un prix Pulitzer. La vie de plusieurs de ses personnages, les rêves qu’ils poursuivent, notamment dans ses deux derniers romans, L’Arbre-monde (2018) et Sidérations (2021), ont été marqués par leurs lectures de récits de science-fiction. Richard Powers montre par-là quelque chose de sa propre trajectoire de lecteur et la passion qu’il nourrit continuellement pour de tels récits.

C’est à partir des années 2000 que la recherche sur la science-fiction en France s’est consolidée au sein des études littéraires et en 2012 que la première et, à ma connaissance, la seule revue lui étant entièrement consacrée a vu le jour, ReS Futurae. Les rares universitaires français vouant leur travail à la science-fiction doivent, encore aujourd’hui, montrer à leurs collègues en quoi les œuvres qui en composent le corpus valent en tant qu’œuvres, en quoi il s’agit bien d’une littérature comme les autres – c’est-à-dire légitime et digne d’intérêt pour l’analyse formelle.

Si je suis solidaire de cette démarche et si elle me semble absolument nécessaire, ce qui a motivé la préparation de l’ouvrage que vous lisez, Multiversalités, et, plus généralement, le projet qui anime le comité de rédaction de cette nouvelle collection « angle mort » aux éditions L’Œil d’or, est de développer un espace éditorial inédit en France au sein duquel proposer des approches différentes. Et si, au lieu de chercher à montrer que la science-fiction possède bien quelque chose de l’ordre du littéraire, on s’interrogeait sur ce qu’elle fait à la littérature, sur la façon dont elle nous aide à en comprendre les limites et la manière dont elle entend les dépasser ? Et si on laissait vivre et s’épanouir d’autres perspectives, comme celle selon laquelle, au contraire, la science-fiction ne serait pas une littérature comme les autres ?

Les grands spécialistes de la science-fiction, tels que Darko Suvin et Brian Aldiss, ont depuis longtemps renoncé à en donner une définition, jugeant la tâche impossible. Quand quelqu’un s’y essaie, il est d’usage de lui rappeler la célèbre phrase de Damon Knight : la science-fiction, « c’est ce que l’on désigne lorsqu’on en utilise le mot » (« it means what we point to when we say it 3Damon Knight, In Search of Wonder : essays on modern science fiction, Chicago, Advent Publishers, 1956, p. 1. »). Mais on ne peut pas se contenter d’en rester là. Encore faut-il faire quelque chose de cette impossibilité – l’accueillir et en accepter toutes les conséquences.

Comme le suggère la citation placée en épigraphe de ce texte, ce qui fait la force de la science-fiction est ce qui tend à l’exclure, à la reléguer dans un angle mort, ce qui fait qu’elle ne rentre qu’imparfaitement dans les cases que nous utilisons habituellement pour classer et valoriser les textes : science ou littérature, réalité ou fiction, concept ou métaphore, possible ou impossible, etc.

Partant de ce principe d’indétermination, nous considérerons ici que c’est dans l’impureté d’un texte que résident son caractère et sa qualité de science-fiction – dans le doute qu’il instille sur sa forme, les codes d’écriture et de lecture qu’il brise ou qu’il déplace, les emprunts et les mélanges qu’il opère.

Se nourrir d’abîme (à propos de la limitrophie de la science-fiction)

Nos sociétés ont été bâties sur de grandes lignes de partage : il y a d’un côté la science et de l’autre la littérature, d’un côté la raison et de l’autre l’émotion. Ces oppositions ne sont pas que symboliques ; elles sont inscrites physiquement dans l’espace et elles organisent le territoire. À l’université, les départements de science et ceux de lettres ne partagent pas la même adresse. Elles sont si profondément ancrées en nous qu’on les utilise pour comprendre la psychologie de nos enfants. À l’école, certains, plus à l’aise avec les chiffres, auraient un esprit analytique, tandis que d’autres, plus confortables avec les lettres, seraient plus sensibles. Ces divisions, sont aussi mobilisées pour expliquer nos décisions personnelles – on peut les prendre avec la tête comme elles peuvent venir du cœur.

Dans ce contexte, l’un des aspects les plus saillants de la science-fiction est sa limitrophie, c’est-à-dire sa capacité à (se) jouer de ces grands partages qui traversent nos sociétés. J’emprunte le terme de « limitrophie » au philosophe Jacques Derrida, qui l’utilise pour désigner : « ce qui avoisine les limites mais aussi ce qui nourrit, se nourrit, s’entretient, s’élève et s’éduque, se cultive aux bords de la limite » ; « [n]on seulement […] ce qui pousse et ce qui croit à la limite, autour de la limite, en s’entretenant de la limite, mais […] ce qui nourrit la limite, la génère, l’élève et la complique 4 Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 2006, p. 51 [italique dans le texte original]. . »

Si nous voulons vraiment rendre justice au travail des autrices et des auteurs qui participent de cette chose bizarre qu’est la science-fiction, nous devons avant tout rendre compte du geste qui en constitue le nom. Un geste qui a pour ambition de questionner la frontière entre science et littérature, réalité et fiction, concept et métaphore. Qui vise à montrer qu’il ne s’agit pas d’une simple ligne, d’un tracé aisément identifiable. Un geste qui ne cherche pourtant pas à effacer cette frontière, à nier son existence ou sa nécessité, mais au contraire à l’épaissir, la diffracter, la démultiplier, à souligner sa complexité, en insistant sur le fait qu’elle se joue à de nombreux niveaux à la fois dans le travail scientifique et dans le travail littéraire.

C’est pourtant un aspect qu’ont toujours revendiqué ses écrivains et ses écrivaines : la science-fiction se situe dans les marges de la littérature et dans celles de la science. Elle nourrit l’abîme qui sépare l’une de l’autre et se nourrit de cet abîme. Elle n’est pas seulement un genre littéraire cherchant à représenter la science, à en produire une image. Elle n’est pas qu’un instrument en vue de sa vulgarisation. La science-fiction a toujours entretenu des rapports beaucoup plus profonds et complexes avec elle – en cherchant à la prolonger, en s’exprimant là où elle ne peut plus le faire, mais aussi en cherchant à la trahir, en apportant ses propres réponses à des problèmes en attente d’être résolus scientifiquement. Elle est à la fois une continuation et une modification de la science, son fléchissement, une manière de la poursuivre de son allant, tout en la faisant bifurquer dans les horizons qu’elle dégage ou qu’elle ignore.

Pourquoi la catégorie de « science-fiction » a-t-elle connu le succès qu’elle a connu ? Pourquoi est-ce précisément celle-ci que nous avons collectivement choisie et pas une autre ? C’est parce qu’elle permet aux écrivaines et aux écrivains qui, d’un côté, cherchent la rigueur scientifique de ne pas abandonner toute ambition littéraire et, d’un autre côté, à celles et ceux qui cherchent un style et une sensibilité littéraire de ne pas abandonner la science.

En 1953, l’écrivain américain Hal Clement a défini, le temps d’un court essai publié dans les pages du magazine Astounding, le pacte de lecture si particulier de ce que nous connaissons désormais sous le nom de Hard Science Fiction 5 Hal Clement, « Whirligig World », Astounding Science Fiction, vol. LI, no 4, 1953, p. 102-114. Pour une version française de ce texte, voir Hal Clement, « Le Monde-toupie », in Roland Lehoucq (ed.), Scientifiction : la physique de l’impossible, Moret-Loing-et-Orvanne, Le Bélial’, coll. « Parallaxe », p. 272-314. . C’est la forme de science-fiction reconnue comme étant la plus « scientifique ». Elle s’inscrit dans un rapport que je qualifie d’imitation avec la science, car elle en mime certains des codes – comme la recherche d’une certaine exactitude ou précision mathématique, mais aussi le travail de vérification et d’évaluation par les pairs. Ainsi, le plaisir qui ressort de la lecture d’un tel récit, en tout cas selon Hal Clement, est celui qui consiste à jouer le rôle d’un évaluateur, à sortir du texte lui-même, à en consulter d’autres afin d’identifier de potentielles erreurs et de les corriger. Cette Hard Science Fiction n’oublie pourtant pas de respecter certains des codes de la littérature, puisque les erreurs peuvent être autant scientifiques que narratives.

Des exemples récents de cette forme de science-fiction montrent bien à quel point ce mimétisme tend à annuler la distance qui sépare le scientifique du littéraire. Sur les pages du site qu’il dédie à sa trilogie Orthogonal (2011-2013), l’écrivain australien Greg Egan a partagé les tables, graphes et autres équations mathématiques qui lui ont servi à créer l’univers de sa fiction (un univers dont les lois de la physique sont différentes de celles du nôtre – la vitesse de la lumière variant en fonction de sa longueur d’onde). Mais avant de nous donner accès à l’ensemble de ses calculs, Greg Egan avertit : « Plusieurs des pages liées ci-dessous contiennent des spoilers “conceptuels” : bien qu’elles ne fassent pas référence à l’intrigue d’Orthogonal, elles traitent de sujets scientifiques qui ne sont révélés que progressivement dans le roman 6 Ma traduction, consultable en ligne : https://www.gregegan.net/ORTHOGONAL/ORTHOGONAL.html [page consultée le 15/05/2024]. . » Dans cet exemple qui peut paraître extrême (mais qui nous renseigne sur des tendances plus générales précisément par son extrémité), les exigences scientifiques que se donne la Hard Science Fiction deviennent des exigences narratives – le scientifique se fait littéraire et vice versa.

Dix ans après le texte de Hal Clement, en 1963, l’écrivain britannique James G. Ballard a explicité, dans les pages de la revue New Worlds, le projet de cet autre courant, la New Wave. Il s’agit sans doute de la forme de science-fiction la plus « littéraire ». Elle s’inscrit en opposition directe, presque terme à terme, avec celle que je viens de décrire. Cependant, il ne s’agit pas pour James G. Ballard d’effacer la science de son processus de création, mais plutôt de s’intéresser à ces disciplines que la Hard Science Fiction, curieusement, délaisse, comme la biologie et la psychologie, et de développer un autre rapport à ces sciences que celui d’exactitude dont elle se réclame 7 James G. Ballard, « Which Way to Inner Space ? », New Worlds, no 118, 1963, p. 2-3 et p. 116-118 .

Je pourrais évoquer bien d’autres courants, d’autres projets, d’autres manières de faire science-fiction qui parsèment cette histoire – la Social Science Fiction d’Isaac Asimov, la Speculative Fiction de Robert A. Heinlein, la science-fiction anthropologique d’Ursula K. Le Guin, ou encore le Cyberpunk de Bruce Sterling et William Gibson. Ce ne sont là que quelques exemples parmi les plus célèbres, qu’il faudrait étudier chacun dans sa singularité, dans sa volonté d’articuler ce que l’on pense inarticulable. Toute l’histoire de la science-fiction pourrait ainsi être écrite comme celle des tentatives de travailler ces grandes lignes de partage – de vivre avec ou malgré elles.

C’est la raison pour laquelle il serait insatisfaisant d’approcher la science-fiction du point de vue d’une seule discipline. La comprendre comme n’étant qu’une branche de la littérature parmi d’autres (voire une sous-branche) encourt le risque de l’amputer d’une partie d’elle-même – et de la condamner à l’univocité. Pour s’en saisir pleinement, il est nécessaire de développer une approche radicalement interdisciplinaire, de porter un regard nouveau qui, comme la science-fiction elle-même, soit capable de traverser les frontières – toutes les frontières, celles entre les disciplines comme celles entre les traditions nationales. Ce qui implique, entre autres choses, de s’affranchir du nationalisme méthodologique prôné par certaines recherches sur la science-fiction en France 8 Par exemple : Irène Langlet, « Pour une French (Science Fiction) Theory », Res Futurae [en ligne], no 20, 2022 : http://journals.openedition.org/resf/11540 [page consultée le 15/05/224]. . De s’intéresser à la diversité et à la circulation des formes de science-fiction dans le(s) monde(s).

Tel est donc l’espace que la collection « angle mort » souhaite ouvrir.

Comment ce livre vous propose-t-il de mettre les univers en parallèle ?

Afin d’assurer une certaine cohérence dans le travail et dans le propos de chacun de nos livres, notre comité de rédaction identifie des thèmes transversaux qui, précisément, transgressent les limites, franchissent les frontières de ces mondes et de ces disciplines qu’on nous présente trop souvent comme évoluant séparément. Et pour le livre inaugural de la collection, le thème s’est imposé de lui-même – le multivers. Car jamais une idée n’aura autant voyagé d’un domaine à l’autre, d’un monde à l’autre. De la théologie à la philosophie, de la cosmologie à la physique quantique, de l’histoire contrefactuelle à l’anthropologie décoloniale, de la littérature canonique à la littérature populaire, en plus de deux mille ans d’Histoire, il a été maintes fois question de pluralité des mondes, de mondes possibles ou parallèles, de réalités ou de temporalités alternatives.

Selon certains, l’idée du multivers remonterait au savant présocratique Anaximandre de Milet 9 Pour une discussion concernant cette origine possible, voir Radim Kočandrle, « Infinite Worlds in the Thought of Anaximander », The Classical Quarterly, vol. LXIX, no 2, 2019, p. 483-500. . Mais qu’en est-il du mot « multivers » lui-même ? Il semble que la première occurrence détectée à ce jour date du XIXe siècle, dans un texte du philosophe pragmatiste américain 10William James, mais il ne fait que l’utiliser en passant, comme s’il s’agissait de quelque chose d’immédiatement compréhensible

William James, « Is Life Worth Living ? » (1890), International Journal of Ethics, vol. VI, 1985, p. 1-24. . Par la suite, alors qu’il développait son « empirisme radical » et son pluralisme métaphysique, il préfère la variante « plurivers 11William James, A pluralistic Universe : Hibbert lectures at Manchester College on the present situation in philosophy (1909), rééd., Lincoln et Londres, Bison Books, University of Nebraska Press, 1996 ».

Le succès du mot « multivers » serait donc quelque chose de beaucoup plus contemporain, lié à ce qui apparaît comme une nouveauté au cours de la seconde moitié du XXe siècle : la justification scientifique de l’existence d’autres univers physiques que le nôtre. L’idée fascine sans doute en partie par son extravagance – ce que nous pensions être la structure la plus vaste, celle recouvrant tout ce qu’un humain peut toucher, voir ou détecter, contenant même tout ce qu’il peut imaginer détecter un jour, l’univers, ne serait en fait qu’une structure parmi d’autres, aussi innombrables qu’insondables.

Présentée de cette façon, l’idée de multivers semble relativement simple. Et parce que les scientifiques s’y intéressent sérieusement, on pourrait s’attendre à ce que leur travail apporte des précisions, des éclaircissements supplémentaires sur ce dont il s’agit – et c’est bien le cas. Mais à y regarder de plus près, on se rend vite compte qu’il existe, même chez les scientifiques, une très grande gamme de multivers différents, qui ne se recoupent pas nécessairement les uns les autres. Il y a de la multiplicité dans le multiple lui-même, de la diversité dans les manières de multiversaliser – d’où le choix qui a été fait pour le titre de ce livre, Multiversalités.

Ce sont peut-être les travaux du physicien Hugh Everett III qui ont joué le rôle le plus important dans la reprise scientifique du thème de l’infinité des mondes alternatifs. En 1957, il soutient sa thèse à l’université de Princeton sous la direction de John A. Wheeler, intitulée On the Foundations of Quantum Mechanics, dans laquelle il propose une nouvelle interprétation du problème de la mesure quantique. Pierre Déléage, anthropologue et membre de notre comité de rédaction, en parle en ces termes :

[…] dans le modèle probabiliste de Max Born, lorsqu’une mesure est effectuée, le système est amené à occuper, au hasard, un certain état et, ce faisant, toute trace des autres états probables avant la mesure est perdue. Or si l’appareil de mesure, macroscopique, obéit lui aussi en dernière instance aux lois de la mécanique quantique, il doit évoluer de la même manière que la particule mesurée. Dès lors, chaque mesure ne peut que produire une nouvelle ramification, c’est-à-dire une multiplicité de mondes macroscopiques superposés dans lesquels chaque état probable s’est effectivement actualisé. On obtient de cette façon un multivers quantique constitué d’une infinité de réalités ramifiées, autant d’histoires parallèles qui ne se mélangent pas 12 Pierre Déléage, Traité des mondes factices, Paris, PUF, « Perspectives critiques », 2023, p. 209-210. .

À cette époque, l’interprétation de Hugh Everett III, entrant en concurrence directe avec celle dite de Copenhague (portée par des scientifiques tels que Max Born, Niels Bohr et Werner Heisenberg), n’avait pas été prise au sérieux. Son auteur, comprenant bien qu’il ne trouvera pas de poste, quitte la recherche en physique théorique pour travailler dans le conseil stratégique au nom de la défense américaine. Son interprétation obtiendra une reconnaissance scientifique plus tardive, notamment grâce à l’ouvrage coédité par Bryce Seligman DeWitt et Neill Graham The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics en 1973 13 Bryce DeWitt et Neill Graham (eds), The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics : A fundamental exposition by Hugh Everett III, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1973. .

Le multivers n’est pas réservé au domaine de la physique quantique. Il s’agit également d’une conséquence de la théorie de l’inflation cosmique. L’univers est si vaste qu’il doit bien finir par se répéter lui-même. Ce serait une nécessité statistique à des ordres de grandeur difficilement concevables. Il y aurait donc bien, dans une galaxie très, très lointaine, un double de vous-même en train de lire cette phrase et qui, peut-être, l’abandonnera en cours de route. Toutefois, si dans cet univers ou dans un autre vous faites le choix d’aller plus loin, les choses ne font que devenir plus compliquées.

Dans un article de 2003, le cosmologue Max Tegmark propose une synthèse de ces travaux scientifiques et présente une typologie des multivers qu’il y a rencontrés. D’après lui, la question ne serait pas : « Est-ce que les univers parallèles existent, mais combien de niveaux y en a-t-il ? 14Max Tegmark, « Parallel Universes », in John D. Barrow, Paul C. W. Davies, et Charles L. Harper Jr. (eds.), Science and Ultimate Reality : Quantum Theory, Cosmology, and Complexity, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2004, p. 459-491 [ma traduction] » Je ne vais pas ici présenter tous les types, degrés ou niveaux de multivers qu’il a identifiés. Je soulignerai seulement que parmi les plus exotiques, certains peuvent obéir à d’autres lois physiques que celles que nous connaissons. Dans ce cas, le statut de ce qui fait scientifiquement loi devrait être repensé, car les nôtres ne s’appliqueraient plus que localement. Peut-être alors faudrait-il imaginer des méta-lois, des lois multiverselles – si jamais il en existe.

Les scientifiques eux-mêmes semblent ne pas savoir quel substantif utiliser pour désigner l’idée de multivers. S’agit-il de l’interprétation d’une théorie ou plutôt de l’une de ses conséquences ? S’agit-il d’une théorie à part entière ? Est-ce là un concept ou plutôt une hypothèse ? Or tous ces mots n’ont pas la même valeur, pas le même poids, ils n’interviennent pas aux mêmes étapes du travail scientifique. Ainsi, le statut épistémique du multivers reste incertain. C’est ce qu’on appelle un objet controversé : il y a des gens pour défendre l’idée selon laquelle le multivers existe réellement et d’autres qui, au contraire, remettent en cause la scientificité même de cette idée (encore faudrait-il qu’il y ait un accord sur ce que « scientificité » veut dire). Les premiers disent mettre au point de nouveaux protocoles pour tester empiriquement cette idée, tandis que les seconds affirment que, en toute rigueur, elle ne peut pas être testée (puisque, par définition – et quelle que soit la version qu’on favorise –, le multivers est hors de notre portée, loin de tout ce avec quoi nous pouvons interagir, de ce que nous pouvons espérer observer ou détecter un jour).

Le cosmologue George F. R. Ellis publie en 2011 un article à charge, dans lequel il écrit : « Dans les années 1990, la notion d’univers parallèles a quitté les pages de la fiction pour se retrouver dans les revues scientifiques 15 George F. R. Ellis, « Does the Multiverse Really Exist ? », Scientific American, vol. CCCV, no 2, 2011, p. 38-43 . » La référence à la fiction est à comprendre chez lui comme une attaque sévère à l’égard de ses collègues. D’après lui, l’idée que ces univers parallèles puissent exister ne serait pas sérieuse, elle ne serait pas scientifique, puisqu’elle viendrait en réalité de quelque chose qui n’est ni l’un ni l’autre, à savoir de la littérature, la science-fiction. Le succès récent de cette idée dans les revues scientifiques ne serait que le résultat d’une contamination malencontreuse de la science par la science-fiction.

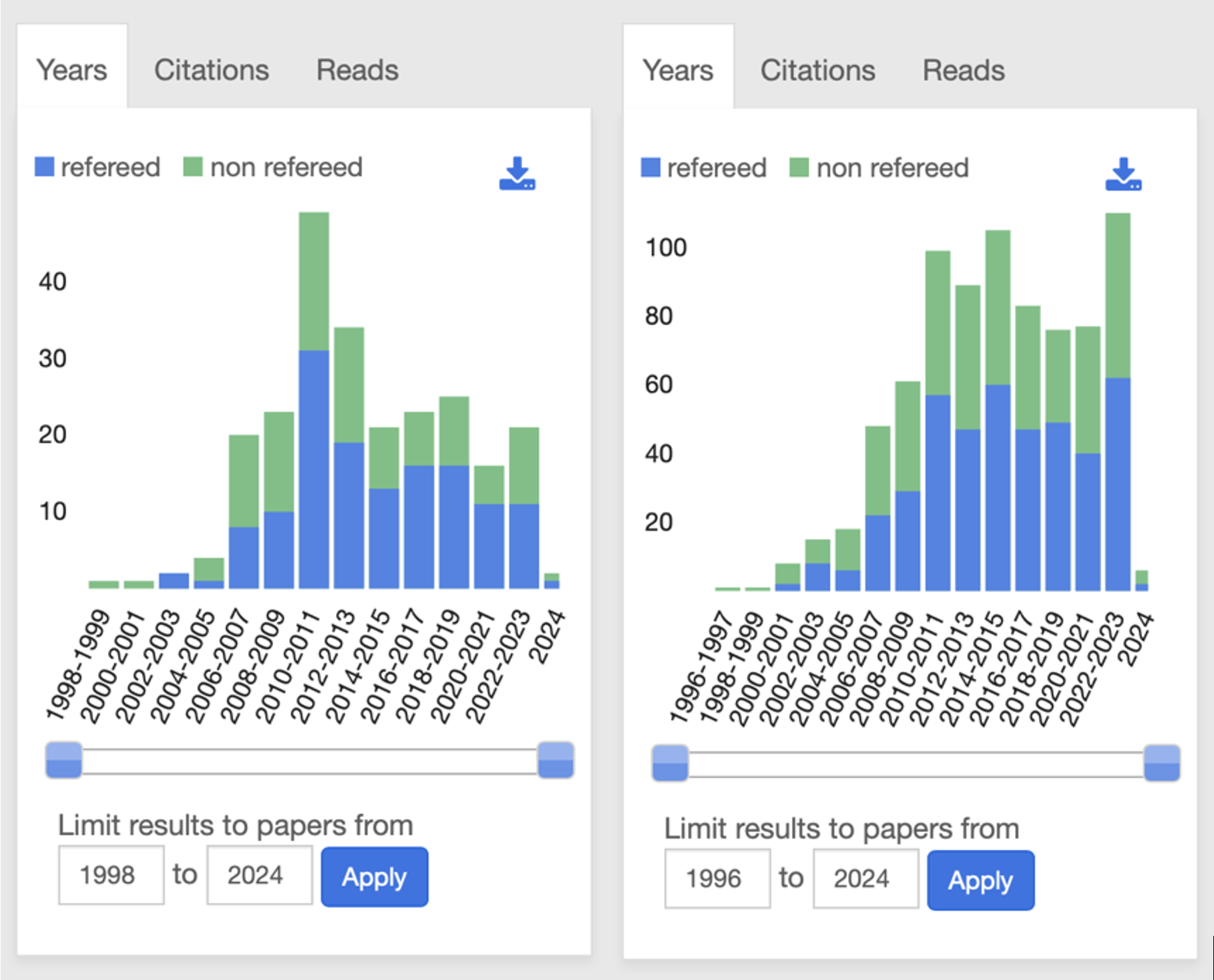

Mais qu’en est-il vraiment de ce succès ? En utilisant la base de données ADS (Astrophysics Data System Bibliographic Services) de la NASA, on peut voir l’évolution du nombre d’articles scientifiques indexés qui contiennent le mot « multiverse » en titre (graphique 1 à gauche) et dans leur résumé (graphique 2 à droite) :

On constate qu’il y a bien une recrudescence d’articles scientifiques portant sur le multivers depuis la fin des années 1990, avec un quasi-doublement en 2010. Selon les catégories utilisées dans cette base de données, la répartition de ces articles par discipline montre que celle qui est la plus concernée est, de loin, l’astronomie. Viennent ensuite la physique, la catégorie « générale » et, enfin, avec seulement une poignée de références, les sciences de la Terre (la géophysique).

Mais il est important de garder un sens des proportions. Malgré cette augmentation, il n’y a, tout au plus, qu’une cinquantaine de publications par an avec le mot « multiverse » dans leur titre (et une centaine par an avec ce mot dans leur résumé). Peut-être que l’impression de succès du multivers est liée à son traitement médiatique, à travers le journalisme scientifique, les essais, les magazines et les documentaires de vulgarisation. Peut-être aussi que ces chiffres sont sous-évalués – si jamais toutes les publications dans ces domaines ne sont pas indexées sur la base de données ou si des articles traitent du thème du multivers sans pour autant en utiliser le mot ni dans leur titre ni dans leur résumé. Cependant, dans un monde qui compte plusieurs millions de scientifiques engagés dans une véritable course à la publication, cette production peut être qualifiée de marginale.

Le multivers serait donc un objet qui se situe dans les marges de la science – soit précisément l’endroit où la science-fiction s’épanouit. Et en effet le corpus d’œuvres de science-fiction qui traitent du multivers (et plus largement d’univers parallèles et autres réalités alternatives) est incroyablement vaste. Le cosmologue George F. R. Ellis a raison sur ce point.

En revanche, il a probablement tort lorsqu’il dénonce la contamination entre science et science-fiction. Plutôt que de disqualifier la notion de multivers parce qu’elle serait issue de la science-fiction, il serait plus juste et plus fructueux de prendre au sérieux ce développement parallèle, cette fertilisation croisée du multivers entre les franges de la science et celles de la littérature. De se saisir de ce mode de fonctionnement si particulier, cette intrication de la science et de la science-fiction comme d’un véritable objet d’enquête scientifique.

Ce livre adopte donc une autre démarche : il essaie de comprendre, à travers des exemples, en quoi les récits de science-fiction, allant là où les scientifiques ne peuvent se rendre (mais là où ils tendent néanmoins), éclaircissent les enjeux de leur travail. Il essaie de montrer l’existence d’une communauté de pensée et de spéculation sur le thème du multivers – une communauté silencieuse, unie par les textes – composée d’écrivains et d’écrivaines de science-fiction, de scientifiques, philosophes et anthropologues, qui explore ses conséquences épistémologiques ou métaphysiques.

La recherche menant à ce livre a eu pour objectif de réunir des textes importants dans l’histoire de l’idée du multivers, soit par leur originalité, soit par leur exemplarité. Des textes qui ont joué un rôle dans la constitution et la formalisation des topoï qui caractérisent les récits multiversels. Afin de guider la lectrice ou le lecteur sur la façon dont le multivers est généralement traité dans la science-fiction, voici quelques observations préalables :

Le premier point concerne la collocation entre le thème du multivers et celui du voyage dans le temps. D’après Pierre Déléage, ce serait par ce biais-là que la science-fiction se serait saisie, en première instance, de l’idée d’une infinité de mondes réels, simultanés, parallèles :

Or le concept d’une infinité de mondes alternatifs est peut-être avant tout une conséquence assez évidente des histoires de voyage dans le passé et de retour dans le présent : si le cadre choisi par l’auteur n’est pas celui d’un déterminisme rigide où la chaîne causale d’une seule et unique ligne temporelle, c’est-à-dire d’un univers moniste, ne peut en aucun cas être modifiée, alors la moindre action des protagonistes remontés dans le passé aura nécessairement une conséquence, même infime, sur le monde futur, c’est-à-dire sur leur présent. Deux lignes temporelles divergentes seront donc engendrées contenant l’une l’ancien présent et l’autre le nouveau présent ; et le processus est bien évidemment multipliable à l’infini. […] Et il est vrai que le motif narratif des mondes parallèles infinis est souvent corrélé à celui des voyages temporels 16 Pierre Déléage, op. cit., p. 210-211. .

Le deuxième point, qui hante quasiment tous les récits de multivers, porte sur des considérations d’ordre philosophique. Vivons-nous dans le meilleur des mondes possibles ? Les autres mondes sont-ils plus enviables ? Les personnages sont souvent confrontés à la double perte de leur libre arbitre et de leur sens moral. À quoi bon prendre une décision quand nous savons d’avance que, quoi que nous fassions, nous faisons également l’inverse ailleurs, quelque part dans le vaste multivers ? Pouvons-nous être tenus responsables de nos actes s’ils ne sont que l’expression d’une variable statistique sur laquelle, vraisemblablement, nous n’avons aucune prise ?

Le troisième point concerne l’échelle à laquelle ces histoires se déroulent. La grande majorité d’entre elles se focalise sur une échelle strictement individuelle. Les personnages s’interrogent sur ce qu’aurait pu être leur vie s’ils avaient fait d’autres choix, s’ils avaient emprunté une autre trajectoire. Ces textes peuvent constituer quelque chose de l’ordre de l’autochronie (terme que Serge Lehman a suggéré en combinant l’autofiction avec l’uchronie) quand l’auteur-narrateur-personnage se demande : « Et si, plutôt que d’écrire de la science-fiction, je travaillais dans les assurances ? »

Souvent, ces récits soulignent nos plus bas instincts : leurs personnages cherchent à corriger les erreurs qu’ils ont commises dans le passé (ou à effacer les malheurs qui se sont abattus sur eux) en se rendant dans un univers ou ces erreurs (et ces malheurs) n’ont pas eu lieu – quitte à se débarrasser de leur double en l’assassinant afin de lui voler sa place. De manière générale, ces histoires-là ne finissent bien pour aucune des versions de la même personne.

Ces quelques observations préliminaires, dans la science et dans la science-fiction, ne suffisent évidemment pas à épuiser toutes les variations que le multivers a connues au fil de son histoire. Une histoire qui reste encore à écrire. Son avenir est bien plus multiple qu’on ne l’imagine.

Les textes sélectionnés pour ce livre ont plusieurs points communs. Ils proposent des réponses aux grandes questions auxquelles le multivers nous confronte. Que se passerait-il si jamais nous devions accorder le même poids ontologique à d’autres univers que le nôtre ? Si nous devions considérer tous les mondes comme étant aussi réels les uns que les autres ? Si nous ne nous contentions pas de les réduire à de simples possibles (c’est-à-dire des virtualités) ?

Chacun à sa manière, ces textes se détachent de l’échelle individuelle pour s’intéresser à des échelles plus collectives, sociologiques, historiques, voire cosmiques. Ils se demandent : à quoi ces univers pourraient-ils ressembler ? À quelles lois obéiraient-ils ? Comment nos institutions s’y adapteraient-elles si jamais elles étaient amenées à le faire ? Et comment pourrions-nous encore faire le récit de nos vies, raconter l’histoire de nos sociétés, sachant qu’elles ne seraient qu’une simple variante dans une multiplicité et une diversité d’autres, aussi immenses qu’inimaginables ?

Le cosmologue français Aurélien Barrau dit que le multivers nous invite à « reconnaître un droit d’existence à ce qui n’est pas encore observé 17 Isabelle Joncour (ed.), Conversation sur les multivers : mondes possibles de l’astrophysique, de la philosophie et de l’imaginaire, le salon scientifique avec Aurélien Barrau, Patrick Gyger, Max Kistler [et al.], Paris, Flammarion, « Champs. Sciences », 2020, p. 35 ». Je me permets de prolonger sa phrase : il nous invite aussi et surtout à reconnaître un droit d’existence à ce qui ne sera jamais observable.

Ainsi, l’anthologie Multiversalités a réuni des textes qui s’efforcent à faire précisément ça – ouvrir la voie vers une pensée de l’hétérogénéité radicale, une pensée de l’impossible même, mais un impossible qui n’est pas rien.